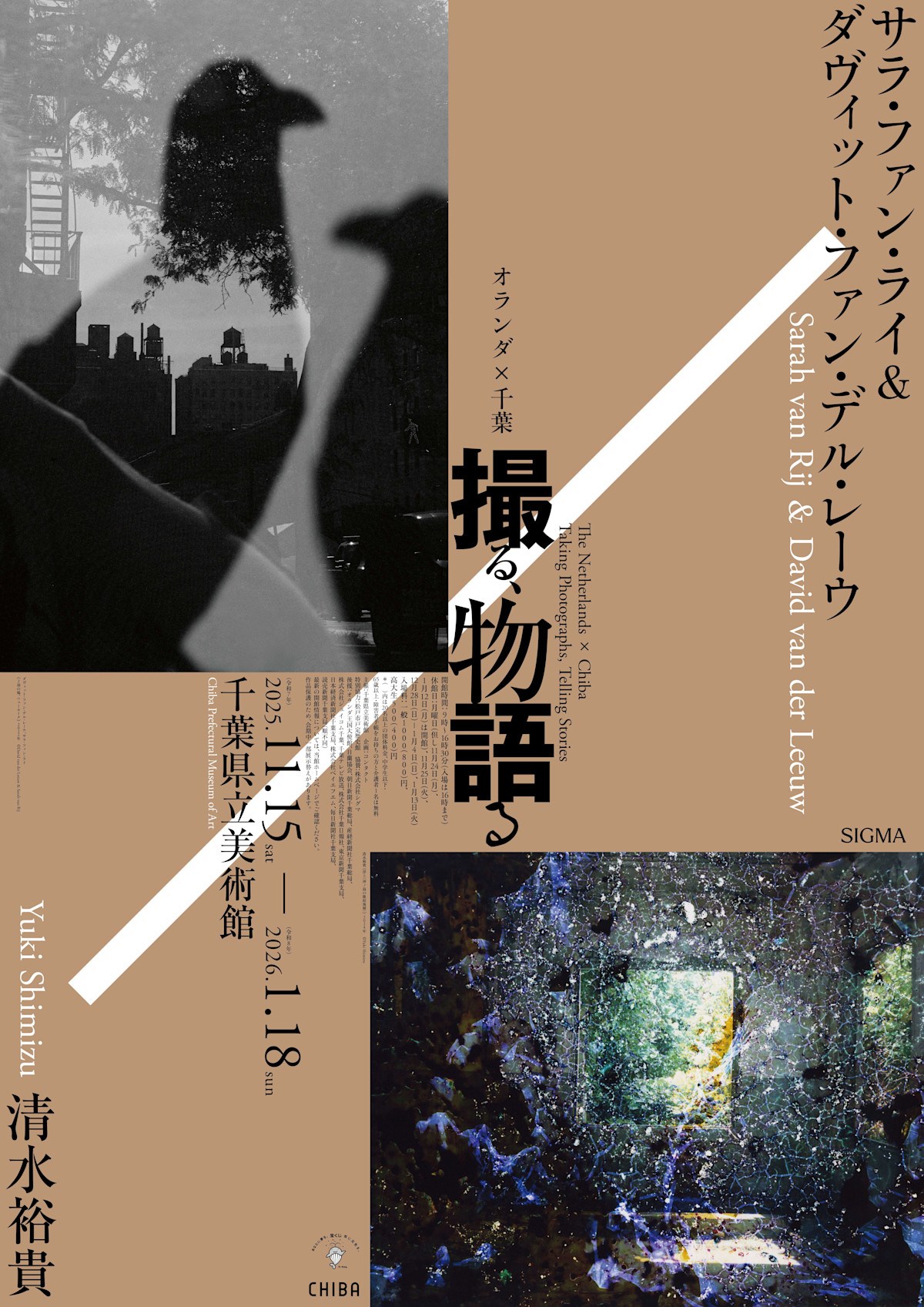

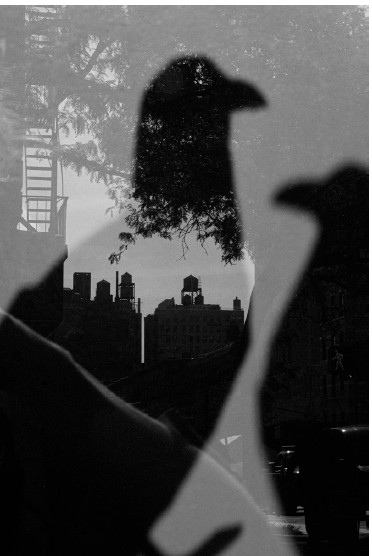

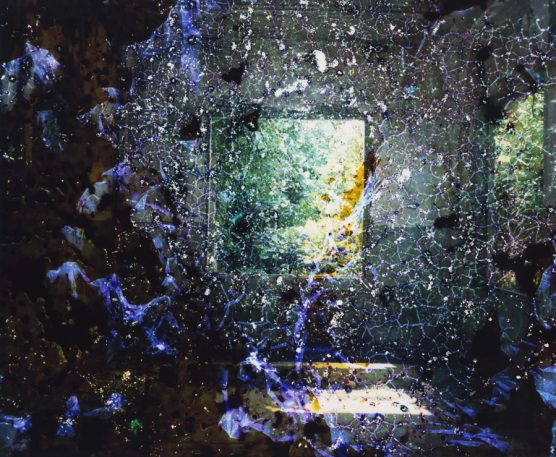

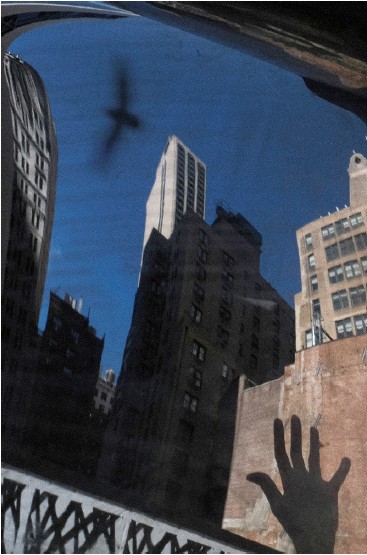

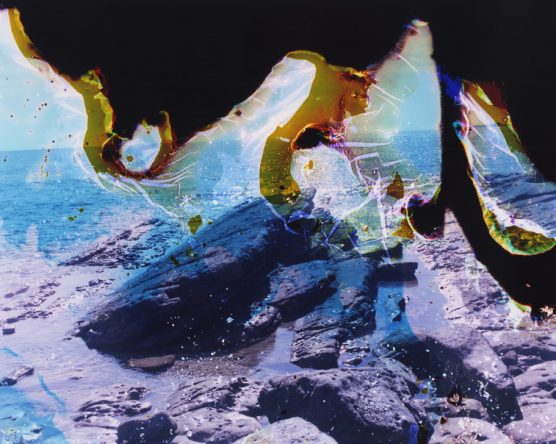

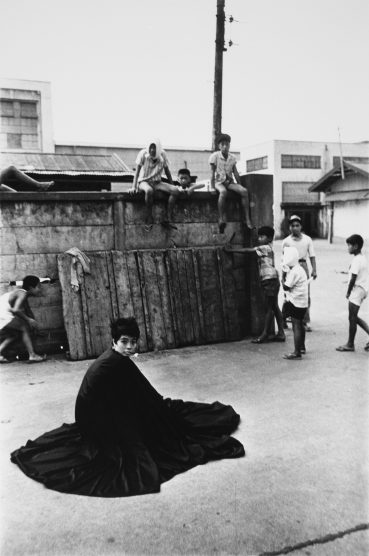

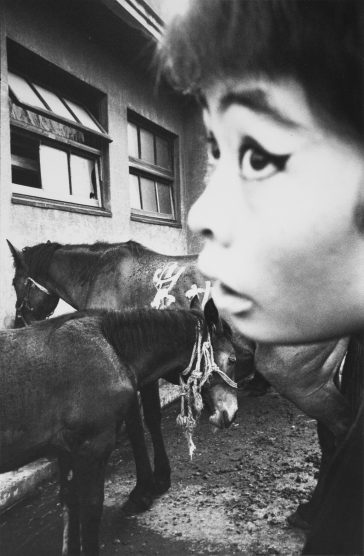

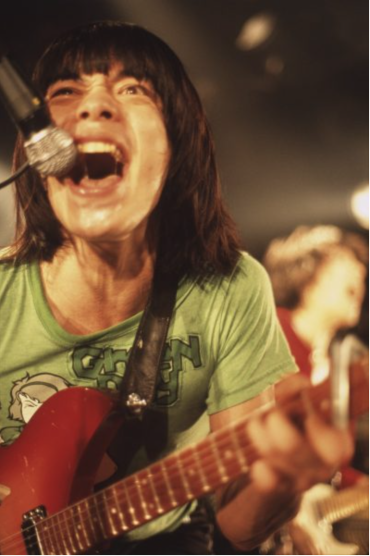

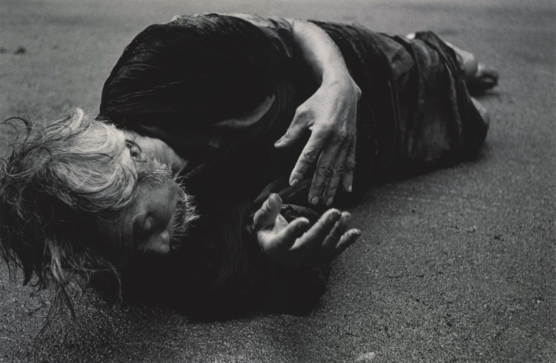

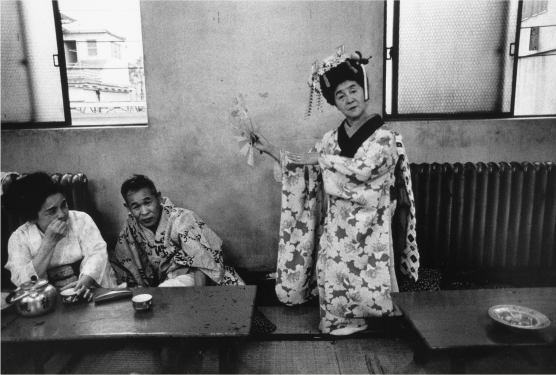

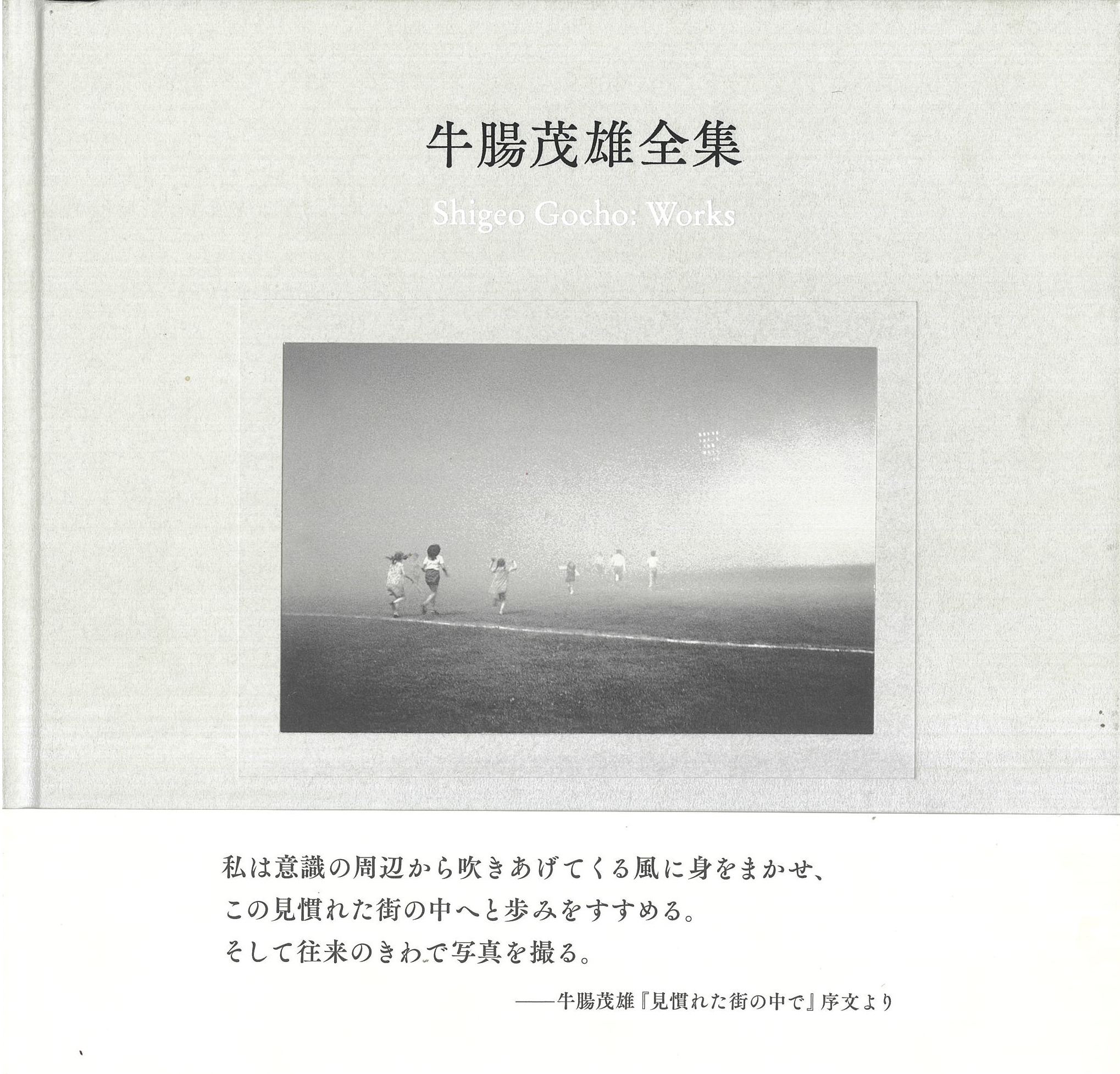

『見慣れた街の中で』1981年発行 ©Hiroichi Gocho

1981年、自費出版として世に送り出された牛腸茂雄による写真集『見慣れた街の中で』。全47点からなる本作は、カラー・ポジフィルムによって撮影され、それまでの作風を大きく刷新した転換点となりました。コダクロームの鮮やかな色調と強烈な光と影のコントラストのなかで、写し出されるのは「見慣れた街」の日常。しかしその奥底には、私たちの暮らしの風景を通り抜ける「人間存在の不可解な影」が漂っています。

本展では、このシリーズを中心に、都市と人間の関わり、日常に潜む不穏さや不思議な気配をあらためて見つめ直します。40年以上の時を経てもなお新鮮な問いを投げかける『見慣れた街の中で』における視線は、来場者ひとりひとりの“日常の風景”をも揺さぶることでしょう。

『見慣れた街の中で』1981年発行 ©Hiroichi Gocho

・作家プロフィール

牛腸茂雄 Shigeo Gocho

1946年11月2日、新潟県南蒲原郡加茂町(現・加茂市)で金物屋を営む家に次男として生まれる。3歳で胸椎カリエスを患いほぼ1年間を寝たきりで送る。 10代から数々の美術展、ポスター展などに入選。 1965年、新潟県立三条実業高等学校を卒業後、桑沢デザイン研究所リビングデザイン科入学、その後、リビングデザイン研究科写真専攻に進む。 1968年、同校卒業。デザインの仕事と並行して写真を撮り続ける。 1977年、『SELF AND OTHERS』(白亜館)を自費出版。1978年、本写真集と展覧会により日本写真協会賞新人賞受賞。 1983年、体調不良のため実家に戻り静養を続けるが、6月2日、心不全のため死去。享年36歳。 2004年には回顧展「牛腸茂雄 1946-1983」(新潟市立美術館、山形美術館、三鷹市民ギャラリー)が開催され、2000年には佐藤真監督によるドキュメンタリー映画「SELF AND OTHERS」が製作され大きな反響を呼ぶ。2013年、『こども』(白水社)、新装版『見慣れた街の中で』(山羊舍)が相次いで刊行された。

『見慣れた街の中で』1981年発行 ©Hiroichi Gocho

・展覧会詳細

| 展覧会名 | 「見慣れた街の中で」 |

| 会期 | 2025年10月4日(土)-10月29日(水) |

| 開館時間 | 13:00〜19:00 |

| 休廊日 | 月曜・火曜 |

| 会場 | PURPLE 〒604-8261 京都府京都市中京区式阿弥町122-1-3F |

| URL | https://purple-purple.com/exhibition/shigeogocho/ |