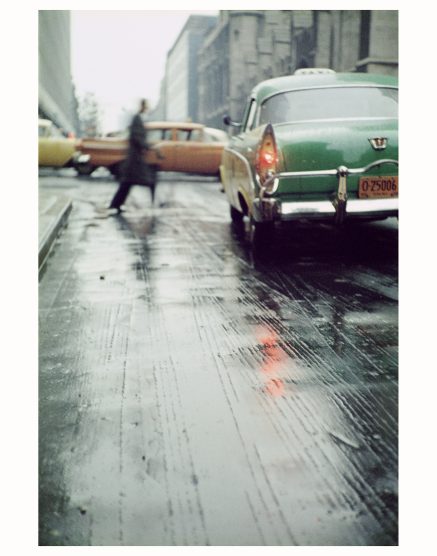

トップ画像:宮城県気仙沼市 2023年4月 ©Taishi Hirokawa

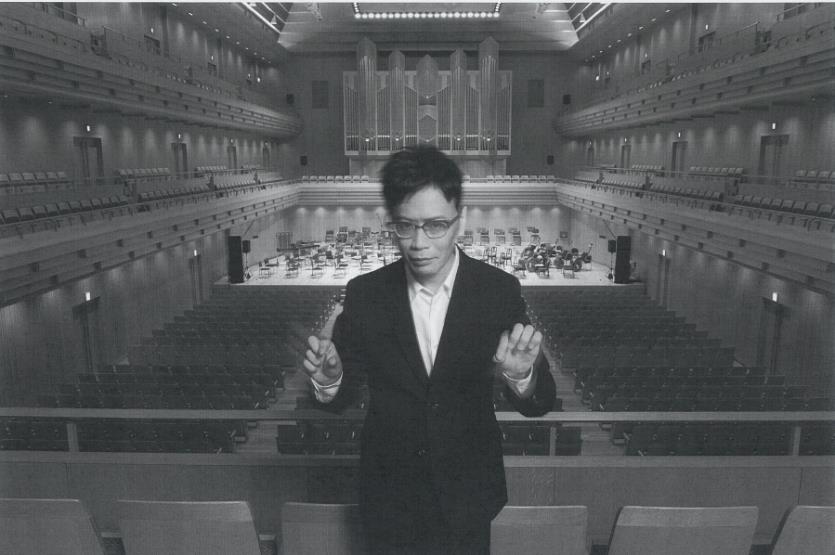

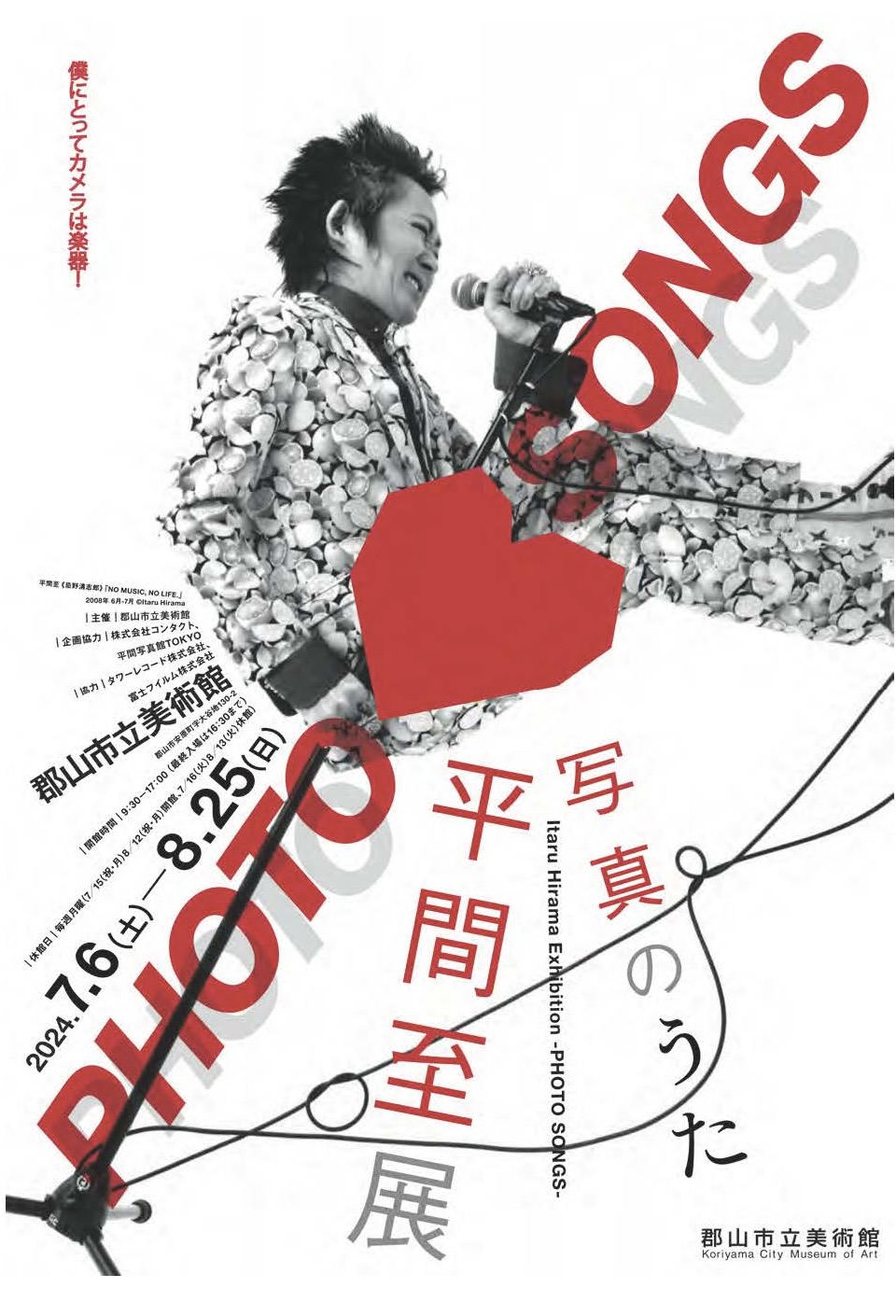

フジフイルム スクエアは、2023年9月22日(金)から10月12日(木)まで、広川泰士写真展「2023-2011 あれから」を開催いたします。広川泰士氏は、1974年、写真家として活動を開始して以来、ファッションや広告等の写真をはじめCM、映画撮影など多様なメディアで幅広い活躍を続ける一方、地方に暮らす人々にデザイナーズ・ブランドの服を着せて撮影した異色のポートレート『sonomama sonomama』や、自然と人工物の風景によって地球の営みと人間存在の関係性を問いかけた『BABEL-ORDINARY LANDSCAPES』など、独自の視点で多くの優れた作品を生み出し、高い評価を得ている写真家です。

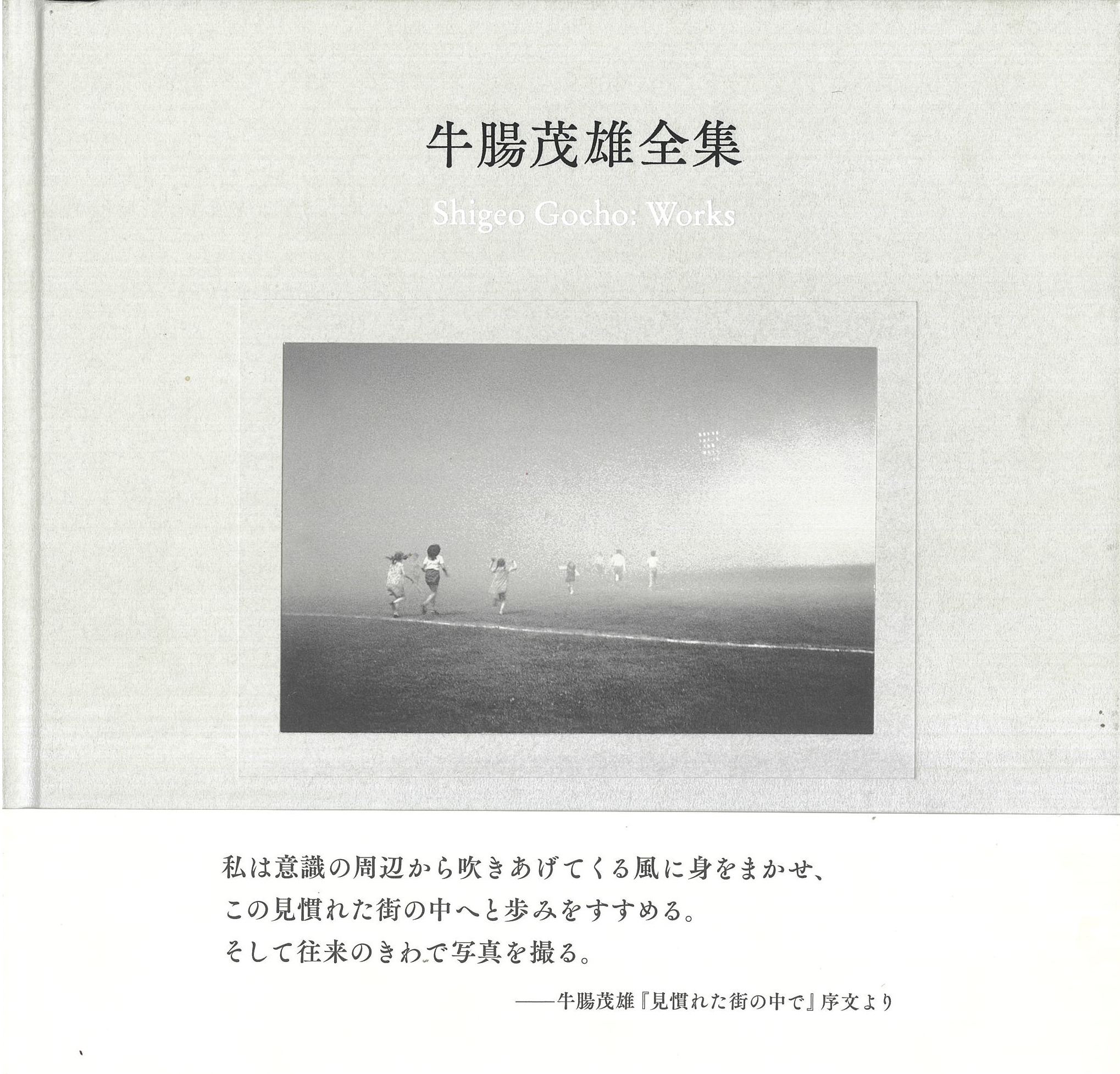

本展は、2011年から現在まで、東日本大震災の被災各地の風景とそこに暮らす家族のポートレートという2本の軸で続けている広川氏の定点観測を初めて展示します。2011年の東日本大震災発生時、想像を絶する津波の被害の様子を知り、「何ができるかを考えていたが、気づくと体が動いていた」広川氏は、目的地も決めぬまま支援物資を積んだ車を北へと走らせていました。まだ水の引かない被災地には、水の中に浮かぶアルバムや写真、かつて家があった場所で家族の写真を探す多くの人たちの姿があり、広川氏の記憶に深く刻まれることになります。2011年10月地元での縁がつながり気仙沼市役所の一角で、撮影を希望する被災した家族の撮影会を無償で開催。以来、新型コロナウイルスの感染拡大で自粛を余儀なくされた期間を除き、現在に至るまで毎年、撮影会を継続しています。

並行して釜石、陸前高田、気仙沼周辺の定点観測撮影も12年間にわたり継続。今回、これらの記録と家族たちのポートレートを同時に展示することで、あらがいようのない大きな自然の力で破壊されたランドスケープと、根底から覆された人々の営みが、震災前とは姿を変えながら時とともに修復されていくプロセスを垣間見ることができ、震災からの12年間と今後に思いをいたす契機となる写真展です。

広川泰士プロフィール

神奈川県生まれ。世界各都市での個展、美術展への招待出展多数。写真集『sonomama sonomama』『STILL CRAZY nuclear power plants as seen in Japanese landscapes』『SOUNDS FROM THE PLANET -惑星の音-』『TIMESCAPES -無限旋律-』『Whimsical Forces -時のかたち-』『BABEL-ORDINARY LANDSCAPES』『Fuji Sun』 『Bus Stops in L.A. 1974-75』他。

講談社出版文化賞、NY.ADC賞、文部科学大臣賞、経済産業大臣賞、日本写真協会年度賞、東川町国内作家賞、他受賞。ロサンゼルス カウンティ美術館、プリンストン大学美術館、サンフランシスコ近代美術館、ミュンヘン レンバッハハウス美術館、フランス国立図書館、東京都写真美術館、東京国立近代美術館、他で作品が収蔵されている。

http://hirokawa810.com/

宮城県気仙沼市 2017年3月 ©Taishi Hirokawa

・支援物資を車に積んで駆けつけて目にした被災地の信じ難い光景を撮影して以来12年間、8×10インチサイズのネガカラーフィルムで「定点記録」を続けた気仙沼などの風景の変遷を展示します。

宮城県気仙沼市 2011年4月 ©Taishi Hirokawa

・本展の「定点観測」の視点からは、震災直後「瓦礫」が撤去され更地と化していく変化の速さと、コロナ禍もあり鈍化する近年の時の流れの対比を感じていただけます。

岩手県釜石市 2018年3月 ©Taishi Hirokawa

・12年間継続してきた被災地でのボランティア撮影会の家族写真からは、そこに暮らす家族の「定点観測的な」年輪と、運命を受け入れ毅然と生きる力を感じていただけます。

宮城県気仙沼市 2019年3月 ©Taishi Hirokawa

・防災のために建設された巨大なコンクリートの防潮堤や岸壁の写真は、まるでSFのような非現実性を感じさせ、今後ここに暮らす人々との共生のありかたを考えさせられます。

岩手県釜石市 2023年4月 ©Taishi Hirokawa

展覧会詳細

会 場 :FUJIFILM SQUARE (フジフイルム スクエア)

〒107-0052東京都港区赤坂9丁目7番3号 東京ミッドタウン・ウエスト

スペース1.2.ミニギャラリー

U R L:https://fujifilmsquare.jp/

会 期 :2023年9月22日(金)〜10月12日(木)

開館時間:10:00~19:00(入館は終了10前まで)

※会期中無休。

※写真点は止むを得ず中止・変更させていただく場合がございます。

入場料 : 無料

※企業メセナとして実施しており、より多くの方に楽しんでいただくために入館無料しております。

作品点数:8×10インチネガカラーフィルム、ラージフォーマットデジタルカメラGFX100Sからの

「銀写真プリント」と「モノクロ銀塩印画紙プリント」

主 催 :富士フイルム株式会社

協 力 :広川事務所

企 画 :コンタクト

イベント

1 写真展開催記念トークイベント

~ 2023-2011あれから~

これまで広川作品の展示企画を手がけてきたインディペンデント・キュレーター菅沼 比呂志氏とご一緒に、お話をうかがいます。

日時:2023年10月 10日(火) 18:00 ~19:30 (受付開始・開場17:50)

会場:フジフイルム スクエア2F 特設会場にて

お話: 写真家 広川 泰士(以下敬称略)

ゲスト: インディペンデント・キュレーター東京工芸大学芸術学部写真学科教授 菅沼 比呂志

聴き手: 本展企画 佐藤 正子(コンタクト)

参加無料・先着150名(定員になり次第締切)

事前申込み:ウェブサイトまたはお電話にて 電話 03-6271-3350(受付時間10:00 ~18:00)

https://fujifilmsquare.jp/exhibition/230922_01.html

2 広川泰士ギャラリートーク

~定点観測で見えてくること~

気仙沼で家族のポートレートを撮影するきっかけを作った写真家・熊谷直子氏、気仙沼ファミリーフォトプロジェクトを主宰する菊田千詠氏とご一緒に、会場で展示作品を見ながら、お話しいただきます。

日時:2023年 9月 23日(土・祝) 13:00 ~13:50

会場:富士フイルムフォトサロン 展示会場内にて

お 話: 写真家 広川 泰士

ゲスト: 写真家 熊谷 直子/ 気仙沼ファミリーフォトプロジェクト主宰菊田 千詠

聴き手: 本展企画 佐藤 正子(コンタクト)

日時:2023年 9月 30日(土) 13:00~13:50

お話: 写真家 広川 泰士

聴き手: 本展企画 佐藤 正子(コンタクト)

参加無料・予約不要・定員なし

※座席はありませんので、ご了承ください。

*写真展、イベントはやむを得ず中止・変更させていただく場合がございます。

ウェブサイト・電話でご確認ください。電話 03-6271-3350(受付時間:10:00 ~ 18:00)

https://fujifilmsquare.jp/

__________________________________________________________________________

宮城県気仙沼市 2011年10月 ©Taishi Hirokawa

、個人寄付者の皆様

、個人寄付者の皆様