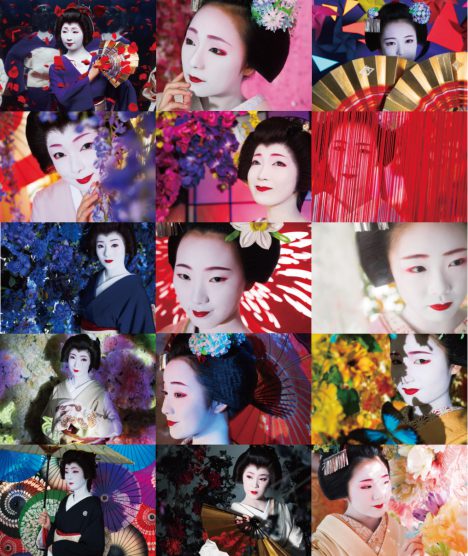

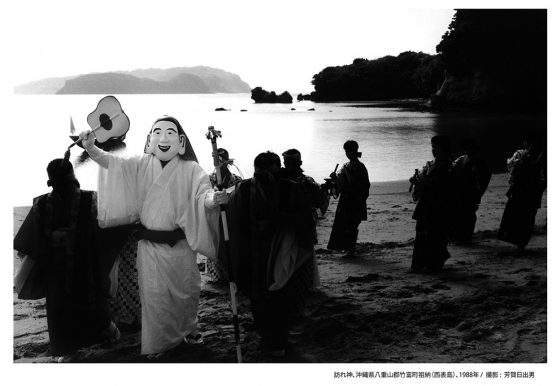

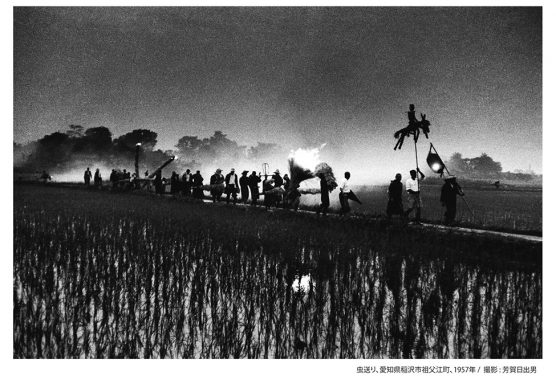

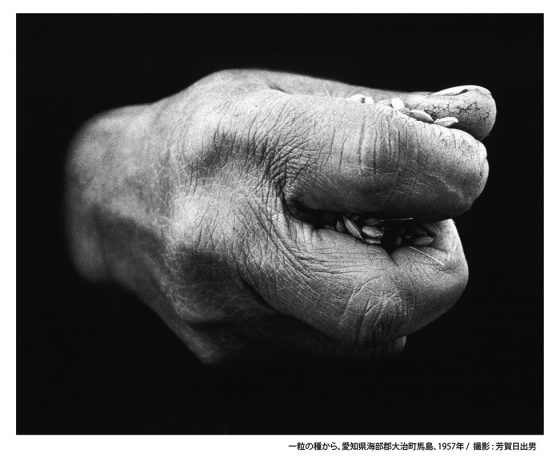

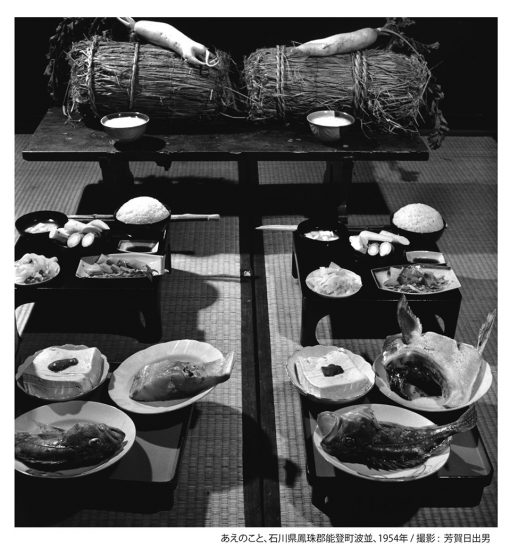

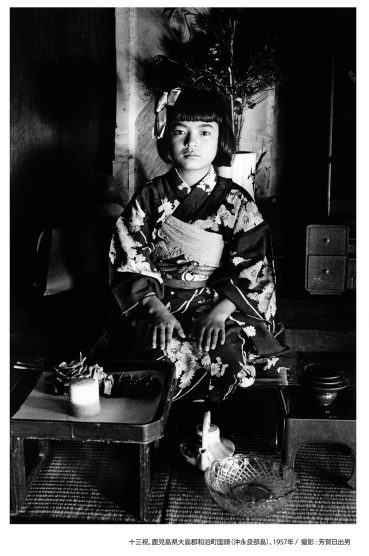

世界各地のさまざまな祭礼を撮り続け、

単なる記録写真にとどまらない

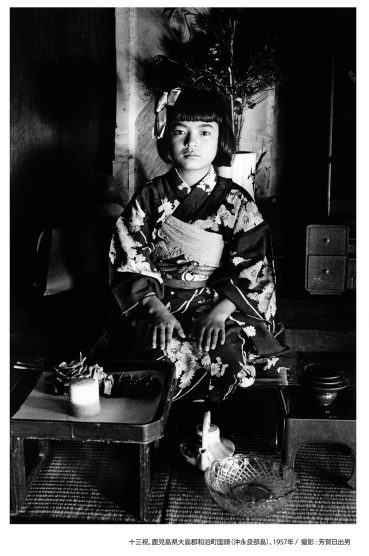

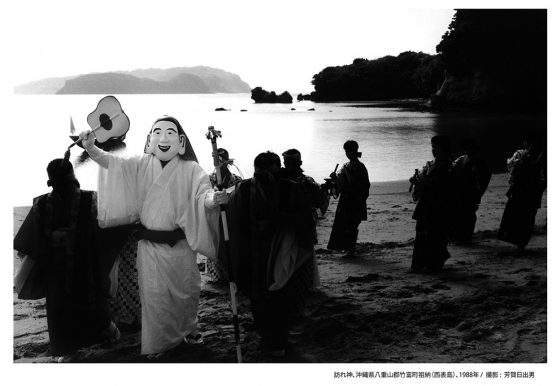

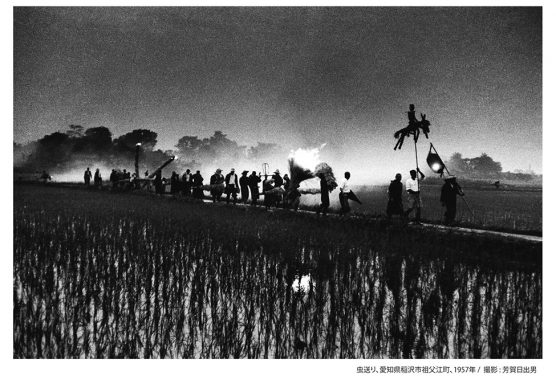

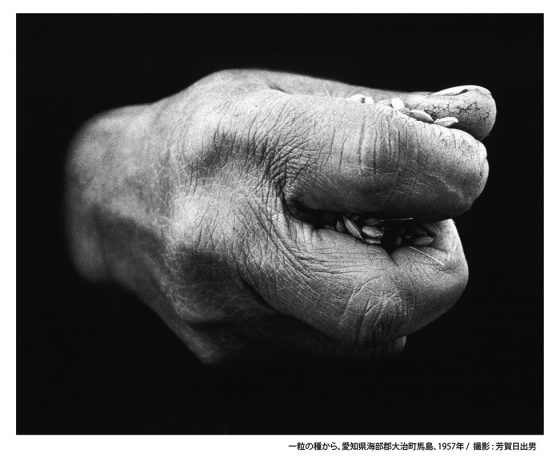

「民俗写真」の地位を確立した写真家・芳賀日出男。

40万点にものぼる作品から、

芳賀の原点ともいえる稲作儀礼を中心とした祭礼と人生儀礼を

テーマにした約30点を展示します。

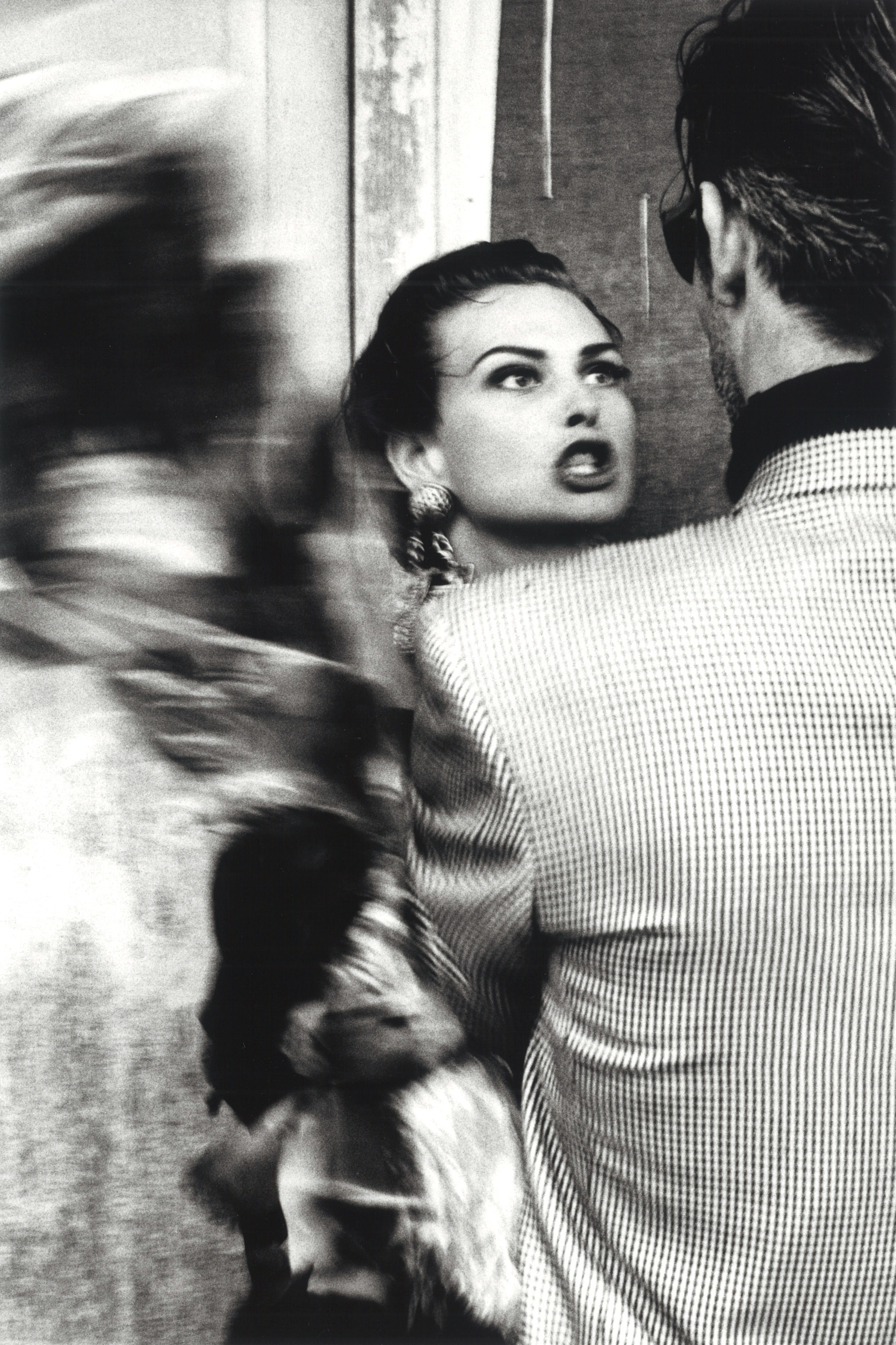

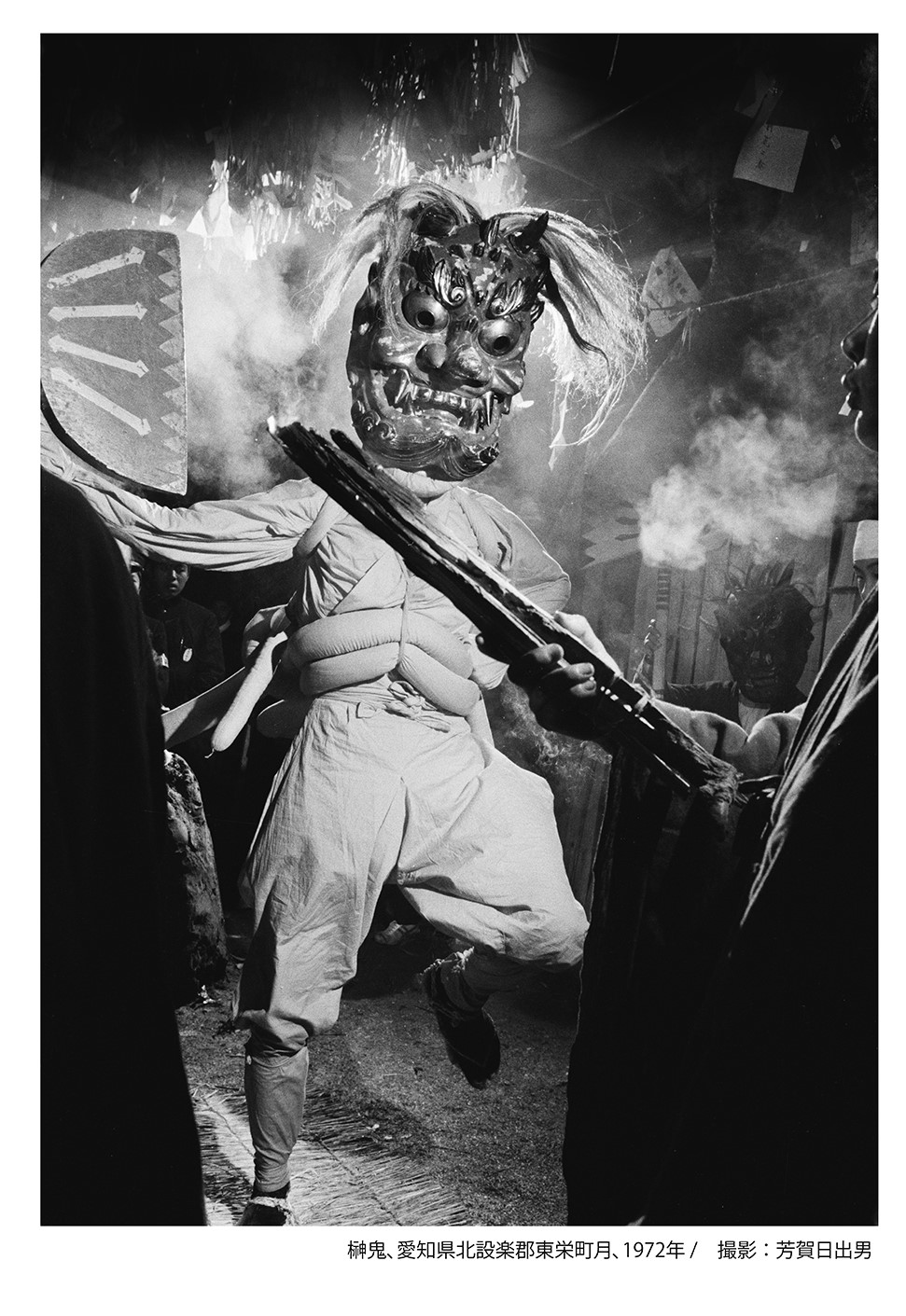

約60年以上にわたって日本のみならず世界各地のさまざまな祭礼を撮り続けてきた芳賀日出男は、民俗に対する独自の哲学に裏打ちされたその写真によって、単なる記録写真にとどまらない「民俗写真」の地位を確立した写真家です。

芳賀日出男は、1921年、満州の大連(現・中国大連市)に生まれました。大学受験のために初めて踏んだ母国の地で、その豊かな季節感に衝撃を受けます。まさに春を迎えんとする季節の中、ぬるんでいく陽気につれて、梅や桜の蕾が開花していく美しい様は、若い芳賀の感性を大きく揺さぶるにふさわしいものでした。

その後、進学した慶應義塾大学で、カメラ好きの父親の元で小学生の頃から写真を撮り続けていた芳賀は、カメラクラブに入り写真にのめりこんでいきます。もっぱら、勉学より写真に精力を傾けた芳賀でしたが、折口信夫の講義は民俗学に開眼する契機となり、後の芳賀に大きな影響を与えることになりました。

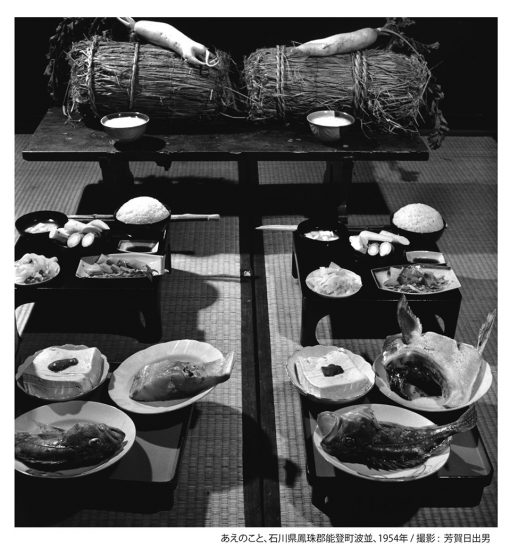

卒業後は、日本の年中行事を中心に撮影を続け、1959年には丹念に稲作行事を追った『田の神』を出版。以後も精力的に各地の習俗を撮り続け、当初はなかなか認知されなかった民俗写真の第一人者として、1970年の大阪万国博覧会では<お祭り広場>のプロデューサーにも任命されました。

本展「民俗写真の巨匠 芳賀日出男 伝えるべきもの、守るべきもの」では、これまで撮影された40万点にものぼる作品から、芳賀日出男の原点ともいえる稲作儀礼を中心とした祭礼と人生儀礼をテーマにした約30点を展示します。

「季節に合わせて祈るという心豊かな宗教的風土をもっているのが日本人だ。(中略)文明がもたらす利益は多々あるが、失ったものも多いことに気づいていただきたい。そのひとつが祭礼だろうと思う。祭礼には民の願いや叫び、報謝が籠められているものが多い。」(芳賀日出男『写真民俗学 東西の神々』、KADOKAWA、2017年)

あらゆる場所に宿る神々と共に生き、日々の恵みに感謝を奉げてきた日本の祭礼を確かな眼差しでとらえた芳賀の作品は、私たちが生きている「今」という時間を紡いでくれた古からの長い時間の連なりに思いを馳せるとともに、豊かな美しい自然の恵みに改めて畏敬の念を起こさせてくれます。

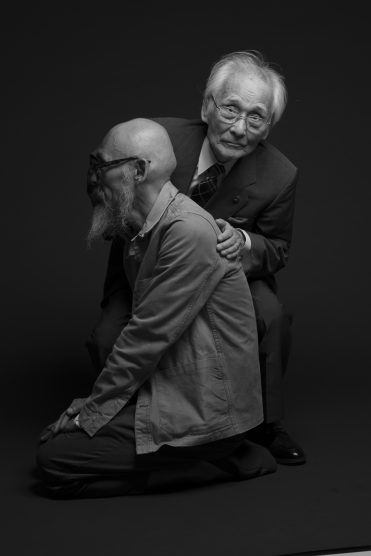

芳賀日出男(はが・ひでお)略歴

1921年、中国大連市生まれ。1944年、慶應義塾大学文学部卒業。1946年、日本通信社に入社。1950年、日本写真家協会創立メンバーの一人となる。1970年、大阪万国博覧会<お祭り広場>プロデューサーを務める。1988年、オーストリア・ウィーン市より栄誉功労銀勲章。1989年、紫綬褒章。1995年、勲四等旭日小綬章。1997年、日本写真協会功労賞。2009年、オーストリア国より科学・芸術功労十字章。他受賞多数。主な著作に 『田の神』(平凡社、1959年)、『日本の祭り』(保育社、1991年)、『日本の民俗 上・下』(クレオ、1997年)、『折口信夫と古代を旅ゆく』(慶應義塾大学出版会、2009年)、『写真民俗学 東西の神々』(KADOKAWA、2017年)、など約70冊にのぼる。また、「田の神」(東京・小西六写真ギャラリー、1958年) 、「日本人の生と死のリズム」(慶應義塾大学アートセンター、1995年)をはじめ多数の展覧会が開催されている。

FUJIFILM SQUARE 写真歴史博物館 企画写真展

「民俗写真の巨匠 芳賀日出男 伝えるべきもの、守るべきもの」

会 場 :FUJIFILM SQUARE 写真歴史博物館

東京都港区赤坂9丁目7番3号

東京ミッドタウン・ウエスト

URL http://fujifilmsquare.jp/

会 期 : 2018年1月4日(木)~ 3月31日(土)

開館時間:10:00-19:00 会期中無休(入場は18:50まで)

入場料 :無料

※ 企業メセナとして実施しており、より多くの方に楽しんでいただくために入場

無料にしております。

主 催 :富士フイルム株式会社

協 力 :(株)芳賀ライブラリー

後 援 :港区教育委員会

企画協力:コンタクト

併催イベント

①芳賀日出男氏、芳賀日向氏によるギャラリートーク

日程 :2018年2月3日(土)、3月3日(土) 各日 14:00~14:30

会場 :フジフイルム スクエア 写真歴史博物館

入場料:無料

*事前申込不要、座席はございません。

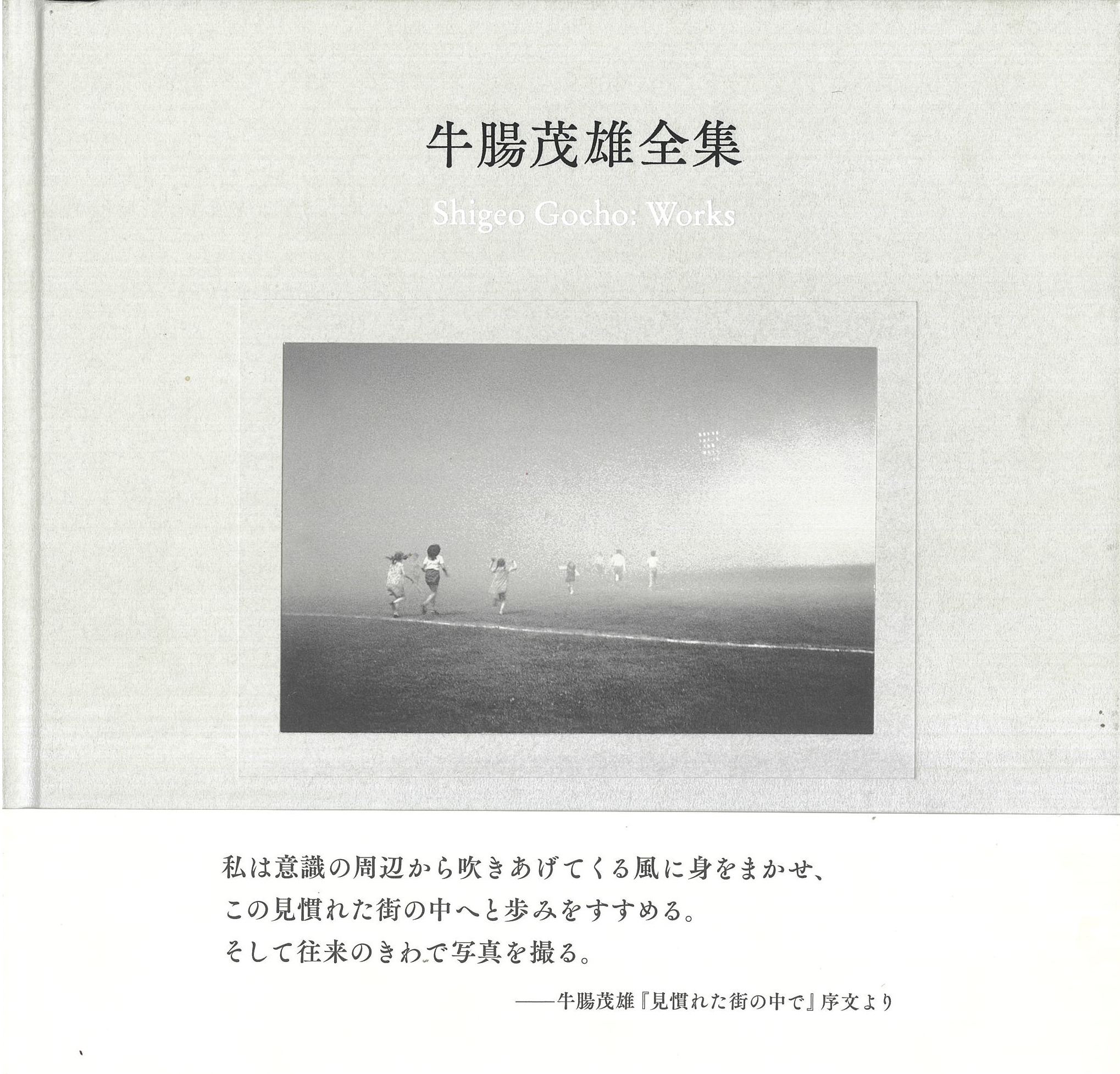

Things We Have to Treasure, Things We Have to Share –

Selected Works by Haga Hideo, Great Master of Folklore Photography

Throughout his lifetime, Haga Hideo has portrayed various festivals around the world and established what is now known as the genre of “folklore photography”. This exhibition will show 30 finely selected works from the over 400.000 photographs that constitute the body of Haga’s oeuvre, focusing on what is considered to be the point of departure of his artistic practice: His early photographs of rice farming rituals and other traditional Japanese customs.

For over 60 years now, Haga Hideo has continued to photograph traditional festivals and annual ceremonies throughout Japan and the world. Underpinned by Haga’s own unique philosophical conception of folklore, these photographs transgress the narrow boundaries of documentary photography and have become the prototype of a new artistic genre, the genre of “folklore photography”.

Haga Hideo was born in Dairen (the present city of Dalian), China in 1921. When he came to Japan for the first time around the age of 18 in order to take the college entrance examination, he was overwhelmed by the country’s rich nature and the aesthetic pleasures it enables. Plum and cherry trees blossoming in the warm spring sun was a sight that made a lasting impact on the young Haga and fostered his artistic sensibility.

After successfully entering Keio University, Haga – who already from the time he was in primary school had taken photographs – under the guidance of his father became a member of photographic circles and began to immerse himself into photography. A lecture by ethnologist Orikuchi Shinobu opened his eyes to the study of folklore and led him to travel through Japan to photograph the various annual celebrations and festivities throughout the country after graduation. In 1959, he published a selection of photographs of rice farming rituals under the title “Ta no kami” (Gods of the Rice Fields). He continued his work of depicting local customs and festivals, becoming one of the first photographers of Japanese folklore and although his work was still rather unknown back then, he was appointed the curator of the “Festival Square” at the Expo 1970 in Osaka. This exhibition will show 30 works from the period prior to this appointment, giving an insight into the early work of Japan’s first folklore photographer.

“This rich spiritual culture of different prayers for different season is what characterized the Japanese people.(…) What I want you to see is, that despite undoubtedly having its benefits, we also have lost a lot during the process of enlightenment. Traditional festivals, for instance. And many of these festivals are an expression of the ordinary people’s wishes, cries, and gratitude.”

Haga Hideo “Sashin Minzoku-gaku”, 2017

Haga’s work of portraying ordinary Japanese people in their continuous interaction with the countless gods inhabiting their surroundings through the practice of traditional festivals allows us to rethink how our present might be traceable to the past, a past that when re-encountered might enrich our present.

Artist Profile

Haga was born in 1921, Dalian, China. He graduated from Keio University with a degree in Literature in 1944. In 1946 he joined the Nippon Telecommunications Company. In 1950, he became one of the founding members of the Japan Professional Photographers Association. In 1970, he curated the “Festival Square” at the Expo 70’ in Osaka.

He received various awards, including the Distinguished Service Award by the City of Vienna, Austria in 1988, the Medal of Honor with Purple Ribbon in 1989 and the Order of the Rising Sun 4th Class in 1995 by the Japanese Government as well as the Lifetime Achievement Award by the Photographic Society of Japan in 1997 and the Decoration for Science and Art by the Republic of Austria in 2009. Major works include “Ta no Kami – The Rituals of Rice Production in Japan” (Heibonsha, 1959), “Japanese Festivals” (Hoikusha, 1991), “Folklore of Japan” (Creo, 1997), “Traveling through the old times with Orikuchi Shinobu” (Keio University Press, 2009) and “Photographic Ethnography – The Gods of the East and West” (Kadokawa, 2017). He also held numerous exhibitions, including “Ta no Kami” at Tokyo’s Konishiroku (Konika) Gallery in 1958 or “The Rhythm of Life and Death in Japan” at the Keio University Art Center in 1995.

Things we should treasure, Things we should share –

Selected Works by Haga Hideo, Great Master of Folklore Photography

Venue: The Photo History Museum at FUJIFILM SQUARE FUJIFILM SQUARE

9-7-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052 JAPAN (Tokyo Midtown West)

TEL: 03-6271-3350

URL: http://fujifilmsquare.jp

Period: January 4th , 2018 (Thu.) – March 31st , 2018 (Sat.)

open everyday from 10:00 to 19:00(last admission 18:50)

Admissions: Free

Organisation: FUJIFILM Corporation

Cooperation: HAGA Library

Collaboration: The Minato-ku Board of Education

Planning and Production: Contact Co., Ltd.

Events during the exhibition

①Gallery Talk by Haga Hideo and Haga Hinata.

Date: February 3, 2018 (Sat.) and March 3 (Sat.), 2018 14:00-14:30

Venue: The Photo History Museum at FUJIFILM SQUARE

Admission: Free

* No registration required

* No seats available